Das unbeständige Aprilwetter, das sich oft launisch und unberechenbar zeigt, macht diesen Monat ideal, um sich auf Aktivitäten in Innenräumen zu konzentrieren. Ein Besuch einer Architektur- oder Designausstellung bietet sich hierbei besonders an.

Unsere Empfehlungen für lohnende Indoor-Erlebnisse im April 2025, mit denen Sie dem wechselhaften Wetter entfliehen und gleichzeitig Ihren Horizont erweitern können, finden Sie in Dessau, Zürich, Hamburg, Tallinn und Bonn...

Das Bauhaus wird oft als Impulsgeber für zeitgenössische Architektur und Design bezeichnet und war es zweifellos in vielerlei Hinsicht - und ist es bis heute.

Doch wie steht es um das Verhältnis von Architektur, Design und Umwelt? Um den ökologischen Fußabdruck von Architektur und Design? Wie steht es mit der ökologischen Verantwortung von Architekten und Designern?

Wir dürfen nicht vergessen, dass wir uns hier mit einer Bewegung beschäftigen, die vor 100 Jahren im Kontext der damaligen Technologien, Einstellungen und Haltungen entstanden ist. Gleichzeitig war diese Epoche geprägt von den vielfältigen Positionen der Reformbewegungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts.

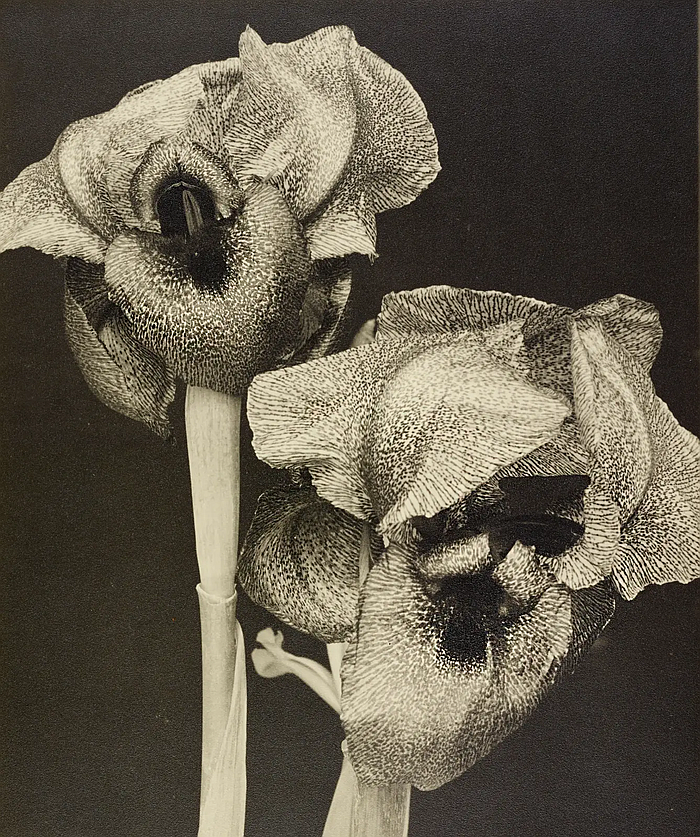

Mit „Bauhaus Ecologies“ untersucht das Bauhaus-Museum Dessau die Beziehungen zwischen den Bauhaus-Institutionen, einzelnen Bauhäuslern und der außermenschlichen Umwelt. Dies geschieht aus verschiedenen Perspektiven, darunter Naturphilosophie, Biozentrismus und Kristallographie, und über ein breites Spektrum gestalterischer Gattungen hinweg. Dabei werden sowohl avantgardistische künstlerische Praktiken der 1920er Jahre, wie Fotografie und Film in ihren unterschiedlichen Ausdrucksformen, als auch etablierte architektonische Praktiken, etwa im Hinblick auf klimasensitives Bauen, berücksichtigt.

Die Ausstellung ermöglicht es, differenzierte und erweiterte Perspektiven auf die Geschichte des Bauhauses zu entwickeln und sich von der etablierten Bauhaus-Rezeption zu lösen. Darüber hinaus regt sie dazu an, Fragen nach dem Verhältnis und dem Verständnis von Umwelt im Kontext der internationalen funktionalistischen Moderne der 1920er und 1930er Jahre neu zu formulieren. Sie wirft auch die Frage auf, wie weit wir uns tatsächlich von den Technologien, Einstellungen und Haltungen von vor 100 Jahren entfernt haben.

„Bauhaus Ecologies“ wird am Freitag, den 11. April im Bauhaus-Museum, Mies-van-der-Rohe-Platz 1, 06844 Dessau-Roßlau eröffnet und ist bis Sonntag, den 2. November zu sehen. Weitere Informationen unter: https://bauhaus-dessau.de.

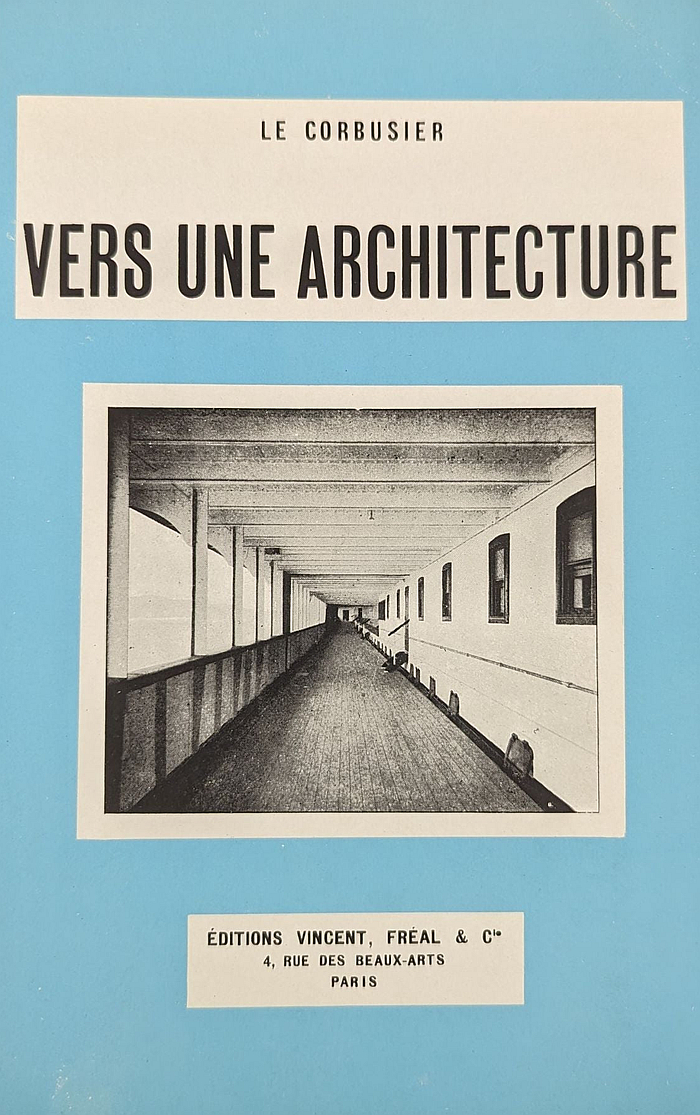

In seinem 1923 erschienenen Buch „Vers une architecture“ veröffentlichte Le Corbusier sieben Essays, die seine - und wohl auch Amédée Ozenfants - Positionen zur zeitgenössischen und zukünftigen Architektur sowie zur Rolle und Funktion von Architektur und Architekten widerspiegeln. Das Buch trug maßgeblich zur Etablierung von Le Corbusiers Ruf bei und gilt auch ein Jahrhundert nach seiner Veröffentlichung als Schlüsselwerk im Kanon der Architekturtheorie.

Anlässlich dieses hundertjährigen Jubiläums präsentiert der Pavillon Le Corbusier/Museum für Gestaltung Zürich die Ausstellung „Vers une architecture: reflexions“, die auf acht Essays von internationalen Praktikern unterschiedlicher Richtungen basiert. Diese Essays sollen nicht nur zum Nachdenken über ”Vers une architecture“ ein Jahrhundert später anregen, wie es der Titel der Ausstellung suggeriert, sondern auch zum Nachdenken über Le Corbusier, sein Werk und seine Positionen im Kontext der gegenwärtigen und zukünftigen Gesellschaft, Technologie, Herausforderungen und mehr, im Kontext der zeitgenössischen und zukünftigen Architektur.

Die Ausstellung soll somit nicht nur eine differenziertere Einordnung Le Corbusiers und seiner Positionen in die Architekturgeschichte ermöglichen, sondern vor allem die Gültigkeit von „Vers une architecture“ im Kanon der zeitgenössischen Architekturtheorie hinterfragen. Es soll die Frage aufgeworfen werden, inwieweit „Vers une architecture” uns helfen kann, uns „vers une architecture“, zu einer (neuen) Architektur zu bewegen.

„Vers une architecture: Reflexionen“ wird am Freitag, 25. April im Pavillon Le Corbusier, Höschgasse 8, 8008 Zürich eröffnet und ist bis Sonntag, 23. November zu sehen. Weitere Informationen unter: www.museum-gestaltung.ch.

Obwohl unsere Zeit stark von visuellen Eindrücken geprägt ist, wurde die Wirkung einer überzeugenden visuellen Präsentation schon seit der Erfindung der Fotografie geschätzt. Man denke nur an Lucia Moholys Aufnahmen des Bauhauses, die in den 1920er Jahren für die Öffentlichkeitsarbeit der Institution und ihrer Ziele genutzt wurden.

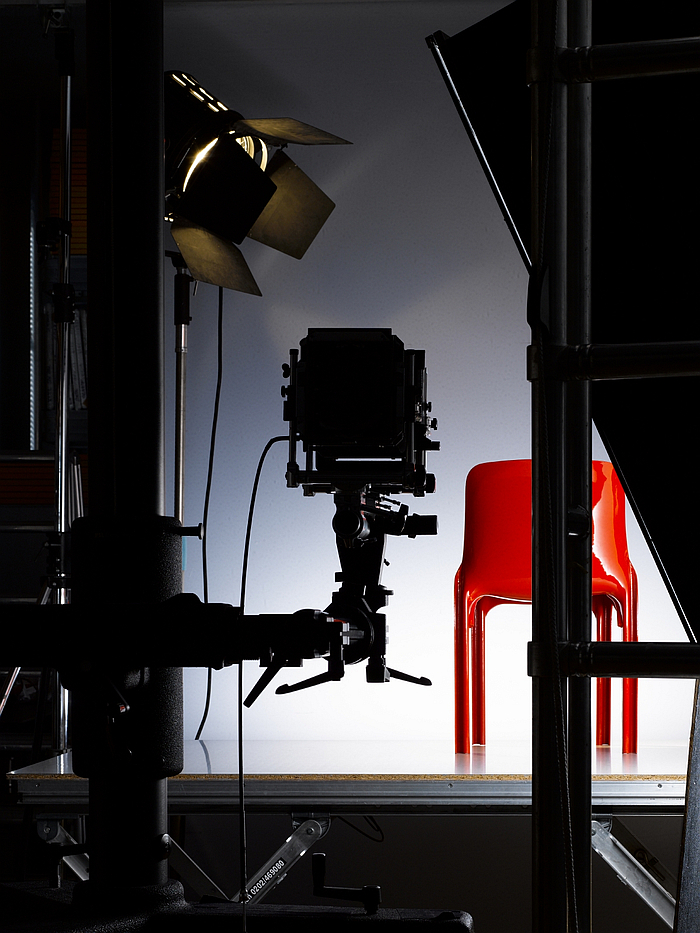

Mit „Hallo Bild. Die Inszenierung der Dinge“ stellt das Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg weniger das Bild als solches in den Mittelpunkt, sondern wirft einen Blick hinter die Kulissen. Die Ausstellung untersucht die Zusammenarbeit von Kreativen verschiedener Disziplinen, die zu dem visuellen Bild führt, mit dem sich uns ein Gegenstand präsentiert und mit dem Produkte verkauft werden und wurden.

Diese Untersuchung erfolgt anhand von 18 Beispielen in acht Kapiteln, die Projekte von Designern wie Marianne Brandt, Konstantin Grcic, Ettore Sottsass oder Issey Miyake, Grafikdesign von Lora Lamm oder Otl Aicher und Fotografien von Persönlichkeiten wie Oliviero Toscani oder der bereits erwähnten Lucia Moholy zeigen. Auch die Inszenierungen in den sozialen Medien, an denen wir alle teilhaben, werden thematisiert.

Diese Auseinandersetzung soll nicht nur eine differenziertere Sicht auf das visuelle Bild als Informationsträger in der Designindustrie und als unhinterfragter Bestimmer unseres Umgangs mit Alltagsgegenständen ermöglichen, sondern auch eine differenziertere Betrachtung der gesteuerten und kontrollierten Prozesse, die zu diesem Bild und seiner Botschaft führen. Und auch die Frage, was passiert, wenn diese Kontrolle verloren geht.

„Hallo Bild. Die Inszenierung der Dinge“ wird am Freitag, den 4. April im Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Steintorplatz 20099, Hamburg eröffnet und ist bis Sonntag, den 12. April 2026 zu sehen. Weitere Informationen unter: www.mkg-hamburg.de.

Während die populäre Erinnerung an die Olympischen Sommerspiele 1980 in Moskau oft von zahlreichen Boykotten aus politischen und wirtschaftlichen Gründen geprägt ist, insbesondere dem Fernbleiben der USA und Chinas, sind die Erinnerungen an die Sommerspiele 1980 in Tallinn konkreter: Sie manifestieren sich in den städtebaulichen Projekten, die mit der Ausrichtung der Olympischen Segelregatta 1980 verbunden sind. Diese Ausrichtung war durch die geographische Lage Moskaus und Tallinns bedingt, wobei Tallinn damals nicht nur in der UdSSR, sondern auch an der Küste lag.

Zu den städtebaulichen Projekten gehörten neben dem Olympischen Yachtzentrum in Pirita und einem neuen, modernen Passagierterminal am Flughafen Tallinn auch der umfassende Wiederaufbau des Stadtzentrums von Tallinn. Dadurch konnten die Kriegsschäden beseitigt und die Stadt wiederbelebt werden.

Interessanterweise wurde dieser Prozess, dessen Bedeutung für Russland und dessen Dominanz in der UdSSR nicht unterschätzt werden darf, ausschließlich von estnischen Architekten, Innenarchitekten und Ingenieuren durchgeführt. Das Architektur- und Städtebauprojekt wurde durch umfangreiche Kunst- und Designprojekte ergänzt.

45 Jahre später möchte das Estnische Architekturmuseum mit der Ausstellungs- und Forschungsinitiative „Sailing Forward“ die damaligen Entscheidungen und ihre Folgen reflektieren. Ziel ist es, interessante Einblicke in die architektonischen und gestalterischen Positionen im Estland der späten 1970er Jahre zu geben und die Chancen und Risiken internationaler Großereignisse als Impulsgeber für die Stadtplanung aufzuzeigen. Es soll untersucht werden, inwieweit die Veränderungen, die durch solche internationalen Ereignisse hervorgerufen wurden, einen positiven Einfluss auf Tallinn hatten. Und um einen fundierten Blick auf das heutige Tallinn zu ermöglichen.

„Sailing Forward. How the 1980 Olympic Regatta Shaped Tallinn“ wird am Mittwoch, den 30. April im Estnischen Architekturmuseum, Rotermann Salzspeicher, Ahtri 2, 10151 Tallinn eröffnet und ist bis Sonntag, den 28. September zu sehen. Weitere Informationen unter: www.arhitektuurimuuseum.ee.

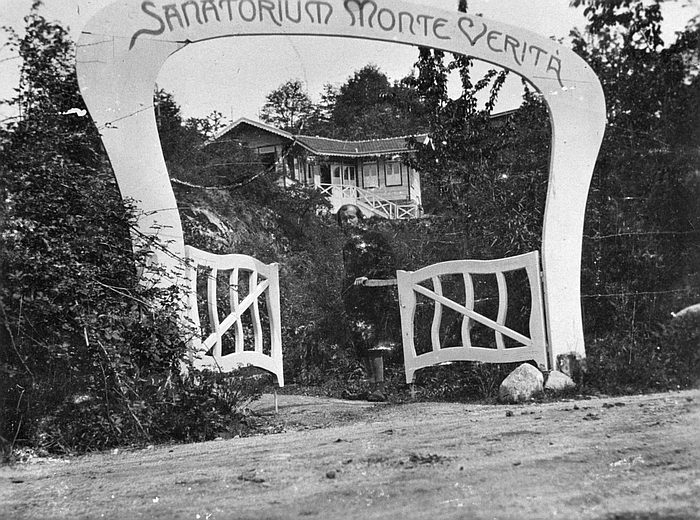

Die Bundeskunsthalle in Bonn präsentiert mit „Para-Moderne. Lebensreformen ab 1900“ die Suche nach alternativen Lebensformen und Gesellschaftsmodellen vom Beginn des 20. Jahrhunderts bis in die späten 1960er Jahre. Die Ausstellung untersucht die vielfältigen Reformbewegungen dieser Zeit und ihre Parallelen zur Hippie-Bewegung der 1960er und 1970er Jahre, eine These, die wir seit langem vertreten.

Die Ausstellung verspricht, nicht nur die Motivationen und Ursprünge dieser Bewegungen zu erforschen, sondern auch ihre esoterischen Aspekte und die damit verbundenen, oft obskuren Rassentheorien zu thematisieren. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Darstellung von Nacktheit, die in vielen dieser Bewegungen eine zentrale Rolle spielte.

Ein besonderes Augenmerk gilt der Loheland-Schule, einer 1919 gegründeten Einrichtung für Frauen in der Nähe von Fulda. Diese Schule, die in der öffentlichen Wahrnehmung oft zu Unrecht im Schatten des Bauhauses steht, war ein wichtiger Ort der gestalterischen Ausbildung im ersten Drittel des 20. Die Ausstellung beleuchtet das komplexe Verhältnis des Bauhauses zur Würde und Unabhängigkeit der schöpferischen Frau.

Neben den sozialen, politischen, ökonomischen und ökologischen Aspekten der Zeit und ihrer Bewegungen werden auch die kulturellen Ausdrucksformen in Kunst, Handwerk und Design vorgestellt.

Durch den Vergleich von Gemeinsamkeiten und Unterschieden will die Ausstellung ein tieferes Verständnis der verschiedenen Bewegungen ermöglichen und die Frage aufwerfen, warum die Suche nach Alternativen zur heutigen Gesellschaft auch nach mehr als einem Jahrhundert noch aktuell ist. Warum haben wir keinen inneren Frieden gefunden? Warum haben wir keinen Frieden mit der menschlichen Gesellschaft gefunden?

„Para-Moderne. Lebensreformen ab 1900“ wird am Freitag, 11. April, in der Bundeskunsthalle, Helmut-Kohl-Allee 4, 53113 Bonn, eröffnet und ist bis Sonntag, 10. August, zu sehen. Weitere Informationen unter www.bundeskunsthalle.de.