„Das Werk der Dresdner Künstlerin Margarete Junge liegt weitgehend im Dunkeln“, bemerkte der Kunsthistoriker Gert Claußnitzer in seiner Einführung zur Ausstellung „Margarete Junge. Modeentwürfe und Blumenstudien"1 im Jahr 1981.

Während Margarete Junges zweidimensionalen Arbeiten zu Beginn der 1980er Jahre zumindest kurzzeitig das Licht der Öffentlichkeit erblickten, blieben ihre dreidimensionalen Arbeiten lange Zeit im Verborgenen. Erst in den letzten Jahren konnten sie - wenn auch nur ansatzweise - wieder in ihrer ursprünglichen Strahlkraft in Erscheinung treten.

Und das zu Recht – denn sowohl ihr Werk als auch ihre Biografie sind nicht nur faszinierend und bedeutend, sondern auch äußerst aufschlussreich.

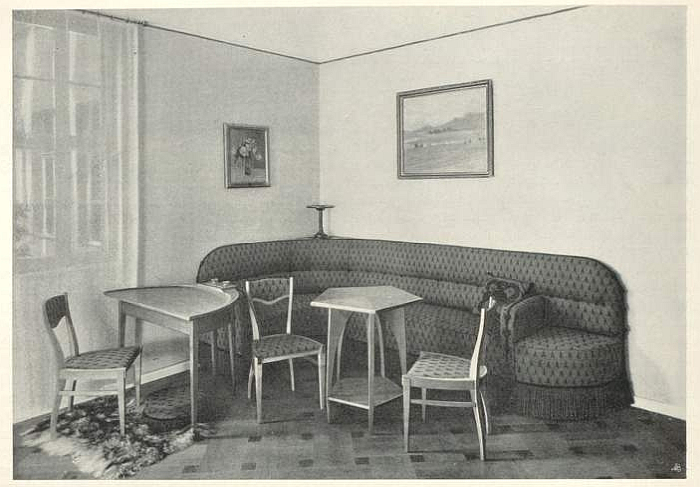

Geboren am 14. April 1874 in Lubań als Tochter des Uhrenhändlers und -fabrikanten Johann Bernhard Junge und seiner Frau Octavie, liegen die ersten Lebensjahre von Octavie Henriette Margaretha Junge weitgehend im Dunkeln. Bekannt ist lediglich, dass die Familie Junge kurz nach ihrer Geburt nach Dresden2 zog und dass Margarete Junge als Kind eine außergewöhnlich genaue und detailreiche Zeichnung der Nähmaschine ihrer Mutter3 anfertigte. Ob sich diese Anekdote tatsächlich so zugetragen hat oder ob es sich eher um eine nachträgliche Ausschmückung handelt, sei dahingestellt. Angesichts ihrer späteren Erfolge könnte sie aber durchaus wahr sein - und einen faszinierenden Einblick in die Entwicklung der jungen Margarete Junge und das Umfeld, in dem sie aufwuchs, geben. Im Mai 1901 erhielten Junge und Kleinhempel den ersten Preis in einem Wettbewerb, den der Stuttgarter Verein für Kunstgewerbe in Zusammenarbeit mit dem Tapezierer Theodor Braun ausgeschrieben hatte. Aufgabe des Wettbewerbs war der Entwurf einer Polstergarnitur, bestehend aus Sofa, Sessel und Stuhl. Dabei stand weniger das Möbel selbst als vielmehr das Material im Vordergrund. Dennoch prägte das Design entscheidend das Erscheinungsbild der Möbel, von denen vor allem das armlose Sofa mit hoher Rückenlehne als besonders kühn hervorsticht.5

Bereits im folgenden Monat erhielten die beiden den zweiten Preis in einem Wettbewerb der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst (später Deutsche Werkstätten Hellerau) für die Gestaltung eines Wohnzimmers, das auch als Esszimmer dienen sollte. Bei diesem Wettbewerb lag der Schwerpunkt auf Möbeln und Dekorationen. Der zweite Preis brachte Margarete Junge die Einladung zu den Dresdner Werkstätten und damit die Möglichkeit, ihren Lebensunterhalt mit Möbeldesign zu verdienen. Eine Chance, die sie nutzte. Und dank der neuen Denkansätze, die die Werkstätten propagierten, blieb ihr Werk trotz des Vergessens, das viele Designerinnen und Designer jener Zeit ereilte, ein "Licht, das nie erlosch", um es mit den Worten von The Smiths zu sagen.

Wie bereits erwähnt, wurden die Dresdner Werkstätten für Kunstgewerbe 1898 von Karl Schmidt als reformorientierte Institution gegründet. Ihr Ziel war es, erschwingliche Möbel in einer reduzierten, sachlichen Formensprache herzustellen, die sich damals zunehmend durchsetzte. Neben formalen, ornamentalen, materialtechnischen und konstruktiven Neuerungen gingen die Werkstätten auch in der Zusammenarbeit mit ihren Gestaltern neue Wege: Die Bezahlung erfolgte nach einem damals neuartigen Lizenzhonorarsystem - ähnlich dem, das heute in der Möbelindustrie üblich ist. Außerdem gehörten die Dresdner Werkstätten für Kunstgewerbe zu den ersten Unternehmen, die in ihren Katalogen die Namen der Gestalter nannten, anstatt ihre Arbeiten als anonyme Eigenkreationen zu bezeichnen. Damit wurde nicht nur die Kreativität der Gestalter gewürdigt, sondern ihnen auch eine Sichtbarkeit verliehen, die viele ihrer Zeitgenossen, ob männlich oder weiblich, weder damals noch heute erfahren.

Einer, der Margarete Junge damals wahrnahm, war Henry van de Velde, der 1902 einen ausführlichen Text über die Dresdner Werkstätten verfasste6 und darin große Teile Margarete Junge und Gertrud Kleinhempel widmete. Allerdings geschah dies mit einem leicht herablassenden Ton, der für die Zeit zwar typisch, aber nicht minder bevormundend war. So sind wir uns sicher, dass van der Welde bei einem männlichen Designer nicht angedeutet hätte, dessen Skizzen erinnerten an "die Räume seiner Kindheit" oder wirkten "wie Seiten aus einem Kinderbilderbuch" und "weckten Gedanken an Puppenstuben". Doch er nutzte diese Analogie geschickt, um Junge und Kleinhempel aufrichtig zu loben – wenn auch mit Abstrichen. Denn Sätze wie "Schlichtheit, die in den Händen einfacher Frauen leicht grob wird, drückt sich in den Arbeiten von Fräulein Kleinhempel und Fräulein Junge manchmal mit Erhabenheit, immer mit Würde aus" dürften ihnen kaum geschmeichelt haben.

Dass van de Velde von ihrem Talent überzeugt war, zeigt sich auch darin, dass er 1905 für sein Sanatorium in Trzebiechów7 Arbeiten von Margarete Junge und Gertrud Kleinhempel in Auftrag gab. Sie statteten dort 12 der etwa 30 Patientenzimmer sowie die Empfangsräume für männliche und weibliche Gäste aus – allerdings nicht mit Möbeln der Dresdner Werkstätten, sondern mit solchen der Werkstätten für Deutschen Hausrat Theophil Müller.

Diese 1902 in Dresden gegründeten Werkstätten waren in vielerlei Hinsicht eine Abspaltung der Dresdner Werkstätten für Handwerkskunst und verfolgten ein ähnliches Ziel: erschwingliche, schlichte Möbel zu entwerfen. Sie arbeiteten ebenfalls mit Kleinhempel und Junge zusammen, nannten ihre Designer in den Katalogen und legten besonderen Wert auf die Gestaltung kompletter Raumausstattungen anstelle einzelner Objekte. Gerade dieser Ansatz erlaubt es, Junges Verständnis von Möbel- und Innenraumgestaltung besser nachzuvollziehen: Ihre Möbel wurden immer im Kontext anderer Objekte und in Wechselwirkung mit dem Raum konzipiert – ein essenzieller Aspekt in der Möbelgestaltung des frühen 20. Jahrhunderts, bevor sich abstraktere und konzeptionellere Designansätze durchsetzten.

Komplette Raumausstattungen dominierten auch die großen Kunst- und Gewerbeausstellungen des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die Margarete Junges Bekanntheit weiter steigerten. Zu ihren ersten internationalen Ausstellungen zählten die Kunst-Ausstellung Dresden 1901, wo sie neben Möbeln auch Schmuck für den Goldschmied Arthur Berger8 präsentierte, sowie die Prima Esposizione Internazionale d'Arte Decorativa Moderna in Turin 1902. Dort stellte sie neben Möbeln und Silberwaren eine Hängeleuchte für K & M Seifert & Co9 aus, die mit ihrer schlichten, floralen Eleganz viele ihrer Zeitgenossen hätte inspirieren können. Weitere Stationen waren die Weltausstellung in St. Louis 1904, wo sie gemeinsam mit Kleinhempel die Werkstätten für Deutschen Hausrat10 vertrat, sowie die Deutsche Kunstgewerbeausstellung Dresden 190611. Letztere markierte ihren Wandel von einer aufstrebenden Designerin zur etablierten Gestalterin – erkennbar auch an der Dimension ihrer dort präsentierten Arbeiten: Sie entwarf ein Schlafzimmer aus Ahorn sowie ein "Gartenzimmer" aus sogenannter "Osagon-Kiefer", einer Holzart, die entweder eine vergessene sächsische Varietät oder ein Schreibfehler von "Oregon Pine" war. Neben einem halbrunden Schreibtisch enthielt die Einrichtung ein Harmonium für J. T. Müller – ein weiteres Beispiel dafür, wie vielseitig Margarete Junge als Designerin war. Denn neben Möbeln gestaltete sie auch Leuchten, Textilien, Schmuck, Spielzeug, Silberwaren, Teppiche und Uhren – und nach 1906 auch: Bildung.

1907 eröffnete die Kunstgewerbeschule Dresden eine neue Abteilung für Schülerinnen, die sogenannte "Frauenabteilung". Im Juni desselben Jahres wurde Margarete Junge als Lehrerin für "Entwurf und Ausführung weiblicher künstlerischer Handarbeiten und Bekleidung sowie Zeichnen für angewandte Baukunst"12 berufen. Während der Begriff "weibliche künstlerische Handarbeiten" deutlich macht, dass die Freiheiten der Frauen zu dieser Zeit noch stark vom Wohlwollen des herrschenden Patriarchats bestimmt waren, ist auch zu beachten, dass Junge (a) die einzige Lehrerin in der Schülerinnenabteilung war, die praktische Arbeiten unterrichtete. Dazu gehörten natürlich Nähen und Sticken, aber auch Holzarbeiten - denn z.B. die Herstellung von Spielzeug galt als weibliche künstlerische Handarbeit,13 - und (b) sie war die einzige Lehrerin an der gesamten Dresdner Kunstgewerbeschule, die speziell für das "Zeichnen für architektonisch angewandte Kunst" zuständig war.

Was genau 1907 unter "architektonischer angewandter Kunst" zu verstehen war, bleibt unklar. Im Jahr 1913, als sie zu einer eigenständigen Fachrichtung wurde, bezog sich der Begriff auf das "Zeichnen und Entwerfen von Gegenständen zur Ausschmückung von Gebäuden", insbesondere für kunsthandwerkliche Berufe wie Zierschmiede, Ofenkeramiker und Möbelschreiner,14. Dies lässt zumindest die Möglichkeit zu, dass Margarete Junge auch Möbelzeichnen unterrichten durfte - zumindest im Zusammenhang mit kleineren Objekten. Leider sind darüber kaum Aufzeichnungen erhalten. Eine vorhandene Quelle, eine 1908 im Kunstgewerbeblatt erschienene Rezension über Arbeiten von Schülerinnen der Kunstgewerbeschulee,15 enthält überraschenderweise keine Beispiele von Arbeiten aus Junges Unterricht, sondern nur Arbeiten ihrer Kollegen Max Frey und Erich Kleinhempel, dem Bruder von Gertrud Kleinhempel. Ein in Aussicht gestellter Abdruck von Arbeiten ihrer Schülerinnen in einer späteren Ausgabe wurde leider nicht realisiert.

Auch wenn sie eine Zeit lang mehr als nur weibliche Handarbeit unterrichtete, war dies offenbar nur von kurzer Dauer. Ab 1913 war Margarete Junge nicht mehr für die "architektonische angewandte Kunst" zuständig, sondern nur noch für das "Entwerfen weiblicher künstlerischer Handarbeiten und Bekleidung". Diese Änderung ist eher im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung der Schule zu sehen, als dass sie ihre Arbeit widerspiegelt. Hervorzuheben ist, dass 1915 die Geschlechtertrennung an der Kunstgewerbeschule aufgehoben wurde - ein Schritt, der dem Bauhaus vier Jahre vorausging. Außerdem wurde Margarete Junge zwischen 1913 und 1925 - das genaue Datum ist nicht überliefert - zur Professorin ernannt. Sie war eine der ersten, wenn nicht sogar die erste Frau mit einer Professur an einer Kunstgewerbeschule im heutigen Deutschland. Dieses Amt bekleidete sie bis zu ihrer Zwangspensionierung durch die NSDAP im Jahr 1934, offiziell "aus Kostengründen". Es wird jedoch vermutet, dass der wahre Grund in ihren weltanschaulichen Überzeugungen lag16, insbesondere in ihrem Engagement für die Gleichberechtigung der Geschlechter - ein Thema, für das die NSDAP keinerlei Sympathien hegte.

Nach dem Krieg betrieb Margarete Junge ein kleines Atelier in Dresden-Hellerau, in dem sie vor allem Modezeichnungen und Blumenstudien anfertigte. Mit der Zeit geriet sie immer mehr in Vergessenheit. Margarete Junge starb am 19. April 1966 im Alter von 92 Jahren in Dresden.

Margarete Junge war nicht die einzige weibliche Möbeldesignerin an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Neben der bereits erwähnten Gertrud Kleinhempel gab es beispielsweise Fia Wille, die mit ihrem Mann Rudolf in Berlin ein Geschäft für Innenarchitektur betrieb, Möbel entwarf und Mitglied des kurzlebigen, aber einflussreichen Werkring-Kollektivs war17; Oder Lilly Reich, die 1911 den Auftrag erhielt, 32 Zimmer in einem Berliner Jugendheim einzurichten,18 - ein erster Schritt in eine noch viel zu wenig erforschte Karriere als Möbeldesignerin. Oder Marie Kirschner, die um die Jahrhundertwende zahlreiche private und öffentliche Innenräume gestaltete, vielbeachtete Möbel entwarf und sich als Mitglied des Vereins der Künstlerinnen und Kunstfreundinnen Berlin für die Förderung weiblicher Kunsthandwerkerinnen einsetzte. Unter anderem war sie maßgeblich an der Ausstellung weiblicher Kunstschaffender auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis beteiligt19; Margarete Junge nimmt jedoch eine Sonderstellung ein.

Zum einen war sie eine professionelle Möbel- und Leuchtengestalterin, die Arbeiten für Firmenkataloge und Mappenwerke entwarf - Arbeiten, die potenzielle Kunden ansprechen sollten, deren Existenz zu diesem Zeitpunkt aber noch unbekannt war. Diese Herangehensweise unterscheidet sich grundlegend von der eines Innenarchitekten, der maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Kundenwünsche entwickelt. Damit steht Margarete Junge den zeitgenössischen Möbeldesignern in vielerlei Hinsicht näher als vielen ihrer Zeitgenossen. Und das in einer Zeit, in der Möbeldesign weitgehend den Architekten vorbehalten war - einer relativ kleinen Gruppe von Architekten, auf deren Namen man in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts immer wieder stößt. In diesem Kreis konnte sie sich erfolgreich etablieren: Ihre Möbelentwürfe wurden nicht nur vielfach ausgestellt, sondern fanden auch über einen langen Zeitraum Interesse und Käufer.

Zum anderen war Margarete Junge eine professionelle Designpädagogin, die 27 Jahre lang an der Dresdner Kunstgewerbeschule unterrichtete - viele Jahre davon als einzige Frau im Lehrkörper. Und das in einer Zeit, in der Frauen trotz eines Mentalitätswandels und demographischer Veränderungen durch den Ersten Weltkrieg in traditionellen Männerdomänen noch lange nicht selbstverständlich akzeptiert waren. Zudem vollzog sich ein grundlegender Wandel in der gestalterischen Ausbildung: weg von der akademischen Tradition hin zu freieren Ausdrucksformen und insbesondere eine Entwicklung des Kunsthandwerks von der handwerklichen Einzelanfertigung hin zur industriellen Produktion - auch in als "weiblich" wahrgenommenen Disziplinen wie Keramik, Spielzeug oder Textilien.

Diese Überlegungen führen uns zurück in die Vergangenheit: Denn während wir zahlreiche Werke von Margarete Junge kennen und über viele Hinweise auf ihre Tätigkeit als Gestalterin und Lehrerin verfügen, gibt es nur wenige Dokumente, die ihre eigene Sicht auf die Zeit, in der sie tätig war, widerspiegeln. Mit anderen Worten: Wir kennen zwar viele ihrer Arbeiten und den größten Teil ihrer Biografie, aber ihre Stimme fehlt.

Wir wissen zum Beispiel, dass Margarete Junge 1907/08 eine der ersten weiblichen Mitglieder des neu gegründeten Deutschen Werkbundes war und dass sie im Rahmen der Werkbundausstellung 1914 in Köln zusammen mit dem Weber und Schriftsteller Oskar Haebler die Textilabteilung des Sächsischen Hauses kuratiert hat20: Aber hat sie die Ausstellung besucht? Was hielt sie von dem von Anna Muthesius und Else Oppler-Legband organisierten "Haus der Frau"? Wie beurteilte sie Else Oppler-Legbands Aussage, dass die Abteilung "Raumkunst", die etwa ein Drittel des "Hauses der Frau" ausmachte, "am schwierigsten zu organisieren war, da die Inneneinrichtung wohl das jüngste Gebiet ist, auf dem Frauen selbständig arbeiten"?21

Wo positionierte sie sich in der Standardisierungsdebatte: auf der Seite von Hermann Muthesius mit seiner Forderung nach genormten Formen oder bei Henry van de Velde, der auf der Freiheit der Formgestaltung bestand?

Über die Standardisierung hinaus stellt sich die Frage nach ihrer Haltung zu weiteren zentralen Designfragen ihrer Zeit: Ornamentik, maschinelle Produktion, historische Vorbilder. War "Form folgt Funktion" für Margarete Junge ein Leitsatz? Welche Rolle spielte sie im Werkbund, welchen Einfluss übte sie dort aus? In welchem Verhältnis stand sie zu Persönlichkeiten wie Peter Behrens, Richard Riemerschmid, Bruno Paul oder Henry van de Velde? Und wie reagierte sie auf deren Einschätzungen ihrer Arbeit?

Auch ihr Verhältnis zum Bauhaus, zur Burg Giebichenstein in Halle und zur allgemeinen Entwicklung der Kunst- und Designpädagogik im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, zur Methodik und Praxis der gestalterischen Ausbildung veränderten sich grundlegend - das konnte nicht spurlos an ihr vorübergehen. So listet der Bericht der Dresdner Kunstgewerbeschule für die Jahre 1926 bis 1930 Industriepartner auf, mit denen die Schule Projekte durchführte - einige davon fielen theoretisch in ihr Fachgebiet.22

War sie an der Akquise solcher Kooperationen beteiligt? Hat sie die Zusammenarbeit mit der Industrie gefördert? Wie groß war ihr Einfluss auf die Werkstätten der Kunstgewerbeschule?

1Margarete Junge. Modebilder und Blumenstudien, Galerie Kunst der Zeit, Dresden, 1981

2Johann Bernhard Junge erscheint erstmals 1895 im Dresdner Adressbuch

3Natalia Kardinar, Margarete Junge - Künstlerin und Lehrerin, Dresdener Kunstblätter, No. 4, 2003, pages 223 - 226

4Yvette Deseyve, Ein "ausserordentlich schmiegsam" Talent, in Margarete Junge. Künstlerin und Lehrerin im Aufbruch in die Moderene, Marion Welsch and Jürgen Vietig (Eds.), Sandstein Verlag, Dresden, 2016

5Verein für Dekorative Kunst und Kunstgewerbe Stuttgart, Mitteilungen Nr 3, 1901, pages 82-88 https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/mvdkk1901/0089/image (accessed 13.04.2020)

6Henry van de Velde, Werkstätten für Handwerks-kunst, Innendekoration. Mein Heim. Mein Stolz, Vol. 13, Nr. 6, Juni, 1902, page 153ff https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/innendekoration1902/0160/image (accessed 13.04.2020)

7Antje Neumann und Brigitte Reuter (Eds.), Henry van de Velde in Polen | w Polsce, Deutsches Kulturforum östliches Europa e.V. Potsdam 2007

8Offizieller Katalog der Internationalen Kunstausstellung Dresden 1901, pages 127, 135

9Siehe z. B. Johannes Kleinpaul, Das neuzeitliche Kunstgewerbe in Sachsen, Kunstgewerbeblatt Bd. 13, Nr. 9, 1902, Seite 165ff

10Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reichs / Weltausstellung in St. Louis 1904 page 459

11Offizieller Katalog, Dritte Deutsche Kunst-Gewerbe-Ausstellung, Dresden, 1906, pages 78, 79, 166 See also e.g. 1906 Erich Haenel, Die dritte Deutsche Kunstgewerbe-Ausstellung Dresden 1906, Dekorative Kunst Vol. 14 Nr 9, 1906 page 481ff; Paul Schumann, Die dritte Deutsche Kunstgewerbeausstellung Dresden 1906, Kunstgewerbeblatt Vol. 17 Nr 11 1905-1906, page 165ff; Ernst Zimmermann, Neugestaltete Klaviere auf der Dresdner Kunstgewerbe-Austellung, Deutsche Kunst und Dekoration, Vol 18 Nr 7, 1906, pages 782 - 785; Ernst Schur, Die Raumkunst in Dresden 1906, Die Rheinlande Vol 12, Nr 8 1906, page 56ff; Gmelin, L., Die Dresdener auf der III. Deutschen Kunstgewerbeaustellung, Kunst und Handwerk, Vol. 57 Nr.2, 1906, page 52ff

12Bericht über die Königlich-Sächsische Kunstgewerbeschule und das Kunstgewerbemuseum zu Dresden, 1907, page 19

13Cordula Bischoff, Die erste Frauenklasse der Königlichen-Sächsichen Kunstgewerbeschule Dresden, in Margarete Junge. Künstlerin und Lehrerin im Aufbruch in die Moderene, Marion Welsch and Jürgen Vietig (Eds.), Sandstein Verlag, Dresden, 2016

14Berichte über die Königlich Sächsische Kunstgewerbeschule und das Kunstgewerbemuseum zu Dresden auf die Schuljahre 1911-1912, 1912-13, page 6

15Arbeiten der Schülerinnen-Abteilung der köngigl. Kunstgewerbeschule Dresden, Kunstgewerbeblatt Vol, 19, Nr. 11, 1908, page 201ff

16Marion Welsch, Der Gleichklang unserer Seelen tut uns wohl, in Margarete Junge. Künstlerin und Lehrerin im Aufbruch in die Moderene, Marion Welsch und Jürgen Vietig (Eds.), Sandstein Verlag, Dresden, 2016

17Corinna Isabel Bauer, Bauhaus- und Tessenow-Schülerinnen. Genderaspekte im Spannungsverhältnis von Tradition und Moderne, PhD Thesis, Universtät Kassel, 2003 https://kobra.uni-kassel.de/handle/123456789/2010090234467 (accessed 13.04.2020)

18Matilda McQuaid, Lilly Reich: designer and architect, Museum of Modern Art, New York, 1996

19Amtlicher Katalog der Ausstellung des Deutschen Reichs / Weltausstellung in St. Louis 1904: Full list of the Berlin group presentation page 443 - 445, while page 459 notes Kirschner's Damensalon.

20Deutsche Werkbund Ausstellung Cöln 1914, Offizieller Katalog, Reprint Köln. Kunstverein, 1984, page 156/157, 166/167. Den Katalogangaben nach war Margarete Junge höchstwahrscheinlich nur für die handgefertigten Textilien verantwortlich...

21Else Oppler-Legband, Das Haus der Frau auf der Werkbundausstellung, Illustrirte Zeitung, Werkbund Nummer, Band 142, Nr 3699, 21.05.1914, page 18

22Bericht der Staatl. Akademie für Kunstgewerbe Dresden 1926/1930 Among other companies one finds, for example, Textilefabrik Hartenstein in Plauen, Louis Bahner Strumpffrabrik Oberlungwitz and, Wilhelm Vogel Textilewerke Chemnitz.

23Yvette Deseyve, Ein "ausserordentlich schmiegsam" Talent, in Margarete Junge. Künstlerin und Lehrerin im Aufbruch in die Moderene, Marion Welsch and Jürgen Vietig (Eds.), Sandstein Verlag, Dresden, 2016

Margarete Junge entwarf und lehrte in einer Zeit, in der sich Design und Designpädagogik rasant veränderten. Dennoch gibt es bisher kaum mehr als einige Anekdoten, um sie in diese Zeit einzuordnen, um sie in der Entwicklungsgeschichte des Designs präzise zu verorten. Doch gerade das ist wichtig: nicht nur, um Margarete Junge besser zu verstehen, sondern auch, um ein umfassenderes Bild dieser prägenden Zeit zu erhalten und die Geschichte des Designs fundierter zu rekonstruieren. Es bleibt zu hoffen, dass ihre Stimme in Archiven verborgen liegt, in übersehenen Notizen, weil sich die bisherige Forschung auf andere Aspekte konzentrierte und Margarete Junge "im Dunkeln blieb". Es bleibt zu hoffen... nicht zuletzt deshalb, weil Margarete Junge als eine der ersten professionellen Möbeldesignerinnen und Designpädagoginnen des 20. Jahrhunderts für viele einen Weg erleuchtet hat, der sonst zu dunkel und abschreckend erschienen wäre. Und wir sind überzeugt: Wenn ihr Licht ganz scheinen dürfte, könnte sie auch heute und in Zukunft noch viele Wege erhellen...