In ihrem Song Fortnight erzählt Taylor Swift eine Geschichte über das einsame Leid unmöglicher Liebe – eine Geschichte, die auch einige völlig unnötige Gewaltfantasien enthält, die so gar nicht zu Freundschaftsarmbändern, Glitzer und Regenbögen passen. Sie klagt: „All my mornings are Mondays, stuck in an endless February.“

Wäre es doch nur Februar 2025, Taylor!

Denn dann könnte die Fülle an neuen Architektur- und Designausstellungen nicht nur deine Stimmung heben, sondern dir durch Inspiration und Entdeckung auch helfen, über deinen untreuen Ehemann, deine lustlose Romanze und diese absolut überflüssigen Gewaltfantasien hinwegzukommen.

Aus diesem beeindruckenden Angebot – und in der Gewissheit, dass Februar 2025 leider nicht endlos sein wird, sodass wir nicht alle neuen Ausstellungen auflisten können – haben wir fünf Empfehlungen für dich. Unsere Reise führt uns nach Ulm, Bregenz, ’s-Hertogenbosch, Karlsruhe und Stockholm …

Die Hochschule für Gestaltung (HfG) Ulm wurde in den frühen 1950er-Jahren gegründet – im Kontext des Wiederaufbaus der Demokratie in Westdeutschland nach der NS-Diktatur. Diese Gründung war keineswegs zufällig, denn Architektur und Design gehören zweifellos zu den wirkungsvollsten Mitteln, die einer Gesellschaft zur Stärkung ihrer Demokratie zur Verfügung stehen.

Während das Design der HfG Ulm nach ihrer Schließung im Jahr 1969 viel Aufmerksamkeit erhielt – insbesondere durch prägende Gestalten wie Otl Aicher und Hans Gugelot, zwei Schlüsselfiguren des westdeutschen Designs –, blieb die Architektur der HfG weitgehend unbeachtet.

Bis jetzt.

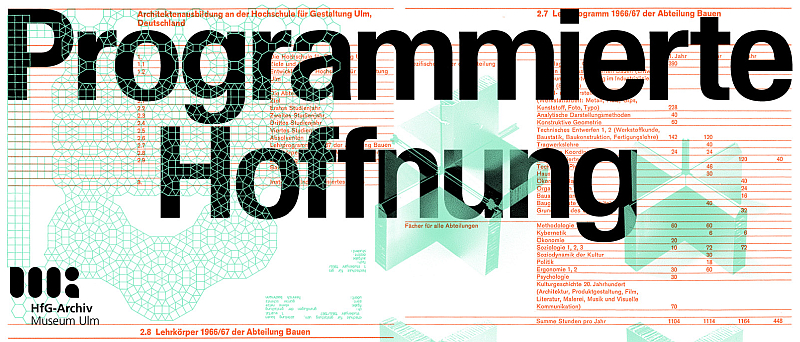

Basierend auf einem Forschungsprojekt des HfG-Archivs in Zusammenarbeit mit der TU Darmstadt und der Goethe-Universität Frankfurt, widmet sich die Ausstellung „Programmierte Hoffnung“ der Entwicklung der Architekturausbildung und -praxis an der HfG Ulm – von den Anfängen unter dem Gründungsrektor Max Bill über Beiträge von Persönlichkeiten wie Konrad Wachsmann, Yona Friedman, Ray und Charles Eames oder Max Bense. Diese interdisziplinäre Mischung zeigt, wie sich die Architektur der 1950er und 1960er Jahre entwickelte und welche Rolle die HfG Ulm als aktiver Teil dieser globalen Strömungen spielte. Die Ausstellung beleuchtet darüber hinaus den Beitrag, den Lehrende und Studierende der HfG Ulm nicht nur zur physischen Gestaltung Westdeutschlands, sondern auch zum ideellen Aufbau einer neuen, postnationalsozialistischen Gesellschaft leisteten - ein zentrales Gründungsprinzip der Hochschule.

Damit ermöglicht „Programmierte Hoffnung“ eine differenzierte Betrachtung der HfG Ulm, ihrer Bedeutung und ihres Erbes. Gleichzeitig eröffnet sie neue Perspektiven auf die Entwicklung Westdeutschlands und die Rolle der Architektur in diesem Prozess – mit all ihren positiven wie auch problematischen Aspekten.

Die Ausstellung „Programmierte Hoffnung. Architekturexperimente an der HfG Ulm“ wird am Samstag, den 15. Februar, im HfG-Archiv Ulm (Am Hochsträß 8, 89081 Ulm) eröffnet und ist bis Sonntag, den 26. Oktober, zu sehen. Weitere Informationen unter: https://hfg-archiv.museumulm.de

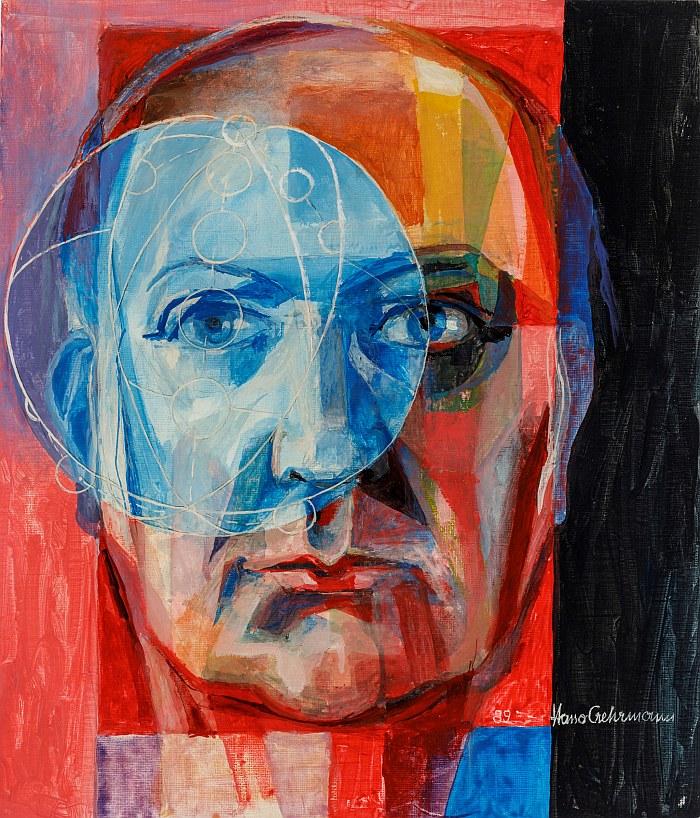

Am 15. Oktober 1924 in Weißenfels bei Leipzig geboren, studierte Hasso Gehrmann Kunstgeschichte und Philosophie in Heidelberg sowie Kunst in Mannheim und Darmstadt. Bekannt wurde er jedoch vor allem als Designer - oder vielleicht treffender formuliert: Seine Karriere als Designer war die längste und prägendste. Heute ist sein Werk allerdings weitgehend in Vergessenheit geraten.

Um diesem Vergessen entgegenzuwirken und anlässlich seines 100. Geburtstages widmet das Vorarlberg Museum Gehrmann eine Ausstellung, die einen Rundgang durch fünf Jahrzehnte seines Schaffens verspricht. Wie diese genau aussehen wird, ist noch nicht bekannt - es gibt noch keine Vorschautexte oder Ankündigungen. Es ist aber zu erwarten, dass seine Zeit bei der AEG in Frankfurt in der zweiten Hälfte der 1950er Jahre thematisiert wird. Dies war Gehrmanns erste Anstellung als Designer, bei der er eine Reihe von Haushaltsgeräten entwarf, darunter den Staubsauger Vampyrette. Seine Arbeiten für die AEG konkurrierten in vielerlei Hinsicht mit den Produkten von Braun - sowohl um die Aufmerksamkeit der Konsumenten im Nachkriegsdeutschland als auch um die Anerkennung als wegweisende Designleistungen im jungen westdeutschen Staat.

Auch sein Wirken als Chefdesigner des Bregenzer Haushaltsgeräteherstellers Elektra Bregenz zwischen 1961 und 1981 wird sicherlich beleuchtet werden. In dieser Position war er maßgeblich am Aufstieg der elektrischen Haushaltsgeräte in Österreich beteiligt. Bereits 1962 gewann er mit seinem Kühlschrankmodell deLuxe den ersten Adolf-Loos-Staatspreis für Design. Darüber hinaus entwickelte er im Rahmen seines Projekts „Totale Wohnung“ die sogenannte Elektra Technovision - ein visionäres Konzept, das oft als erste vollautomatische Küche der Welt bezeichnet wird. Diese erinnerte an eine moderne Kücheninsel, die sich wie ein Synthesizer mit Pedalen, Knöpfen und Touchscreens bedienen ließ. Alle Küchengeräte waren unsichtbar integriert, ausziehbar, beweglich und wurden durch vertikale und horizontale Hydrauliksysteme angetrieben. Eine genauere Betrachtung dieses Projekts würde einen eigenen Beitrag erfordern - hier sei nur angemerkt, dass es nie über das Prototypenstadium hinausgekommen ist.

Nicht zuletzt wird die Ausstellung auch Gehrmanns künstlerisches und philosophisches Schaffen thematisieren - Bereiche, die nicht nur den Ausgangspunkt seiner Karriere bildeten, sondern auch sein Designverständnis tief beeinflussten. Seine Überlegungen zur subjektiven Logik prägten sein Werk ebenso wie das Zusammenspiel von Kunst, Design und Philosophie. Die Ausstellung bietet somit nicht nur eine Einführung in das Werk eines bedeutenden, aber heute wenig bekannten Designers des 20. Jahrhunderts, sondern zeigt auch, wie das Zusammenspiel von Künstler, Designer und Philosoph Gehrmanns einzigartige Perspektive prägte.

„Hasso Gehrmann (1924–2008) – Künstler, Designer und Philosoph“ wird am Samstag, den 22. Februar, im Vorarlberg Museum, Kornmarktplatz 1, 6900 Bregenz, eröffnet und ist bis Sonntag, den 17. August, zu sehen. Weitere Informationen unter: www.vorarlbergmuseum.at

Der „Trans-Europa Express“ von Kraftwerk startete am Morgen in Paris und brachte seine Gäste noch am selben Abend in die Wiener Kaffeehäuser.

Der „Trans Europa Design Express“ des Design Museum Den Bosch verspricht eine ebenso rasante und geografisch weite Reise - allerdings nicht als Fahrt durch Europa, sondern als Zusammenführung der europäischen Designgeschichte an einem Ort. Objekte aus den Sammlungen des Design Museum Brüssel, des Designmuseum Danmark, des MUDAC Lausanne und der Triennale Milano treffen in ’s-Hertogenbosch auf Stücke aus der eigenen Sammlung des Design Museum Den Bosch. Fünf Sammlungen an einem Ort.

Was sich daraus über Design, Designgeschichte, Designpraxis und die vielfältigen „Dialekte“ des europäischen Designs lernen lässt, bleibt offen. Denn ob bewusst oder zufällig - das Design Museum Den Bosch gibt kaum Auskunft darüber, warum gerade diese vier Partner ausgewählt wurden, nach welchen Kriterien die Exponate zusammengestellt wurden oder wie die Ausstellung konzipiert ist.

Aber vielleicht ist das auch zweitrangig. Denn wie das Museum selbst betont, verfolgt der „Trans Europa Design Express“ vor allem ein Ziel: eine Diskussion über das „Designmuseum der Zukunft“ anzustoßen. Eine gute Idee! Denn in diesem Zusammenhang sind weniger die gezeigten Arbeiten als solche entscheidend, sondern vielmehr die dahinter liegenden Strukturen, die getroffenen Entscheidungen und die Motive, die hinter der Ausstellung stehen. Das eröffnet spannende Einblicke in mögliche - oder gar unvermeidliche? - Verzerrungen, Ungleichgewichte und Vorurteile, die nicht nur die Entstehung von Designsammlungen beeinflussen, sondern auch die Art und Weise, wie Museen ihre Sammlungen wahrnehmen, nutzen und präsentieren. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen Fragen könnte neue, differenzierte Ansätze für zukunftsfähige Designmuseen ermöglichen.

Wohin uns der „Trans Europa Design Express“ des Design Museum Den Bosch letztlich führen wird, lässt sich im Vorfeld nicht sagen. Sicher ist nur: Anders als der Trans-Europa-Express von Kraftwerk wird er uns nicht zurück nach Düsseldorf bringen - zurück in die Stadt.

zurück in die Stadt,

wo Iggy Pop und David Bowie auf uns warten.

Leider.

Die Ausstellung Trans Europa Design Express - Eine Reise durch fünf Designsammlungen wird am Samstag, den 22. Februar im Design Museum Den Bosch (De Mortel 4, 5211 HV ’s-Hertogenbosch) eröffnet und läuft bis Sonntag, den 25. Mai. Weitere Informationen: designmuseum.nl.

Offiziell ist „Mein Raum. Mehr als vier Wände“ eine Ausstellung für Kinder. Das soll aber Erwachsene nicht davon abhalten, sie zu besuchen. Im Gegenteil, wir meinen, sie sollten es unbedingt tun.

Die Ausstellung findet in der Jungen Kunsthalle der Kunsthalle Karlsruhe statt, die 1973 als eines der ersten Kunstmuseen speziell für junge Besucher gegründet wurde. „Mein Raum. Mehr als vier Wände“ widmet sich grundlegenden Fragen zum Thema Raum: Was macht einen Raum zu einem Raum? Was macht ihn zu meinem Raum? Was macht ihn zu meinem Raum? Diesen Fragen wird anhand einer Präsentation nachgegangen, die sowohl historische Werke aus der Sammlung der Kunsthalle Karlsruhe als auch zeitgenössische Kunst von Künstlerinnen und Künstlern wie Anna Lea Hucht, Susanne Kutter oder Menno Aden umfasst. Ziel der Ausstellung ist es, die Besucher dazu anzuregen, die vielen Elemente und Beziehungen, die einen Innenraum ausmachen, zu hinterfragen - und ihn nicht passiv, sondern aktiv wahrzunehmen.

Doch genau das wird uns heute oft abgewöhnt - durch den Konsum von (meist sehr ähnlichen) Interieurs, die uns über Social Media, Werbekampagnen und stilprägende Magazine als Vorbilder präsentiert werden. Die allgegenwärtigen Interior-Trends diktieren, was als geschmackvoll gilt, und wir werden angehalten, ihnen zu folgen - aus Angst, unser eigenes Zuhause falsch zu inszenieren. "Verner Panton fragte einmal: ‚Warum sind sich die Leute mit dem sogenannten ‘guten Geschmack" so einig darüber, was gut ist? Eine Frage, die wir uns alle stellen sollten - aber nur wenige tun es.

Ebenso fragte Panton im Zusammenhang mit der Inneneinrichtung: "Ist Wohlbefinden eine intellektuelle oder eine emotionale Erfahrung?

Wenn es eine intellektuelle Erfahrung ist, kann sie durch Medien vermittelt und auswendig gelernt werden. Ist es hingegen ein emotionales Erlebnis, entsteht es individuell - aus der persönlichen Wahrnehmung des Augenblicks.

Um Panton sinngemäß zu erweitern: Wollen wir, dass Komfort und Wohlbefinden ein rein intellektuelles Konzept sind? Oder soll es ein emotionales Erlebnis bleiben?

Wir plädieren für Letzteres - und dafür, sich wieder mehr Zeit zu nehmen, um unabhängig von vorgegebenen Normen und Trends ein eigenes Gespür für Innenräume zu entwickeln.

Gerade Kinder sollten nicht darin geschult werden, was ein "guter" Innenraum ist, was als "behaglich" oder "wünschenswert" gilt. Vielmehr sollten sie dazu angeregt werden, ihre eigenen Definitionen zu finden - und diese im Laufe des Erwachsenwerdens immer wieder zu hinterfragen. „Mein Raum. Mehr als vier Wände“ scheint dafür ein guter Ausgangspunkt zu sein.

Und ein guter Ort für Erwachsene, sich von ihren vielen stilistischen Krücken zu befreien.

„Mein Raum. Mehr als vier Wände“ wurde am Samstag, den 1. Februar in der Jungen Kunsthalle, Hans-Thoma-Straße 4, 76133 Karlsruhe eröffnet und läuft voraussichtlich bis Sonntag, den 21. September. Weitere Informationen unter: www.kunsthalle-karlsruhe.de

Schweden ist vieles. Schweden ist Wälder, Seen, Elche, rote Holzhäuser, skandinavische Möbel, IKEA-Tassen und Müslischalen, Scania-Lastwagen, Eishockey, hochwertiges Glas, Wikinger, Marabou-Schokolade, Front Design - und so weiter.

Schweden ist aber auch - mit Verlaub gegenüber Dänemark, Finnland und Norwegen - die Heimat eines der härtesten, düstersten und kompromisslosesten Metal-Genres der Welt.

Das Kulturhuset Stadsteatern widmet sich dieser tief verwurzelten Musikszene und zeichnet ihre Entwicklung von den 1970er Jahren bis heute nach. Eine Reise, die mit den Klängen von Yngwie Malmsteen und Europe beginnt, sich aber schnell durch die vielschichtigen Subgenres des modernen Metal bewegt. Wie die Kuratoren betonen, entstand die schwedische Metal-Szene als DIY-geprägte Gegenkultur im Untergrund - und hat sich inzwischen zu einem bedeutenden Wirtschaftsfaktor des Landes entwickelt.

Diese Entwicklung fällt nicht zufällig mit dem schwindenden Einfluss von Folkhemmet zusammen, dem schwedischen Konzept des „Gemeinschaftshauses“, das den Wohlfahrtsstaat prägte. Seit den späten 1970er Jahren begann dieses Modell unter dem Druck des Neoliberalismus und der globalen Kapitalströme zu bröckeln.

Das Ende von Folkhemmet hatte weitreichende Auswirkungen auf alle Bereiche der schwedischen Gesellschaft - vom Glasdesign über Architektur und Möbeldesign bis hin zur Musik. Gerade in der Musik zeigt sich das besonders eindrucksvoll: Metal, ursprünglich aus der Industrieflaute Nordenglands hervorgegangen, fand in einer schwedischen Jugend, die sich in einer sich wandelnden Gesellschaft neu orientieren musste, einen fruchtbaren Boden.

Nein, man muss diese Musik nicht mögen. Überhaupt nicht. Kunst, Literatur, Design - jede kulturelle Ausdrucksform ist eine persönliche Angelegenheit. Aber die Auseinandersetzung mit ihnen ist wichtig, um zu verstehen, wo wir stehen, wie wir hierher gekommen sind und wohin wir gehen.

Nur so können wir über Klischees und Stereotypen hinausblicken - eine Fähigkeit, die heute vielleicht wichtiger ist denn je.

Und wer weiß? Vielleicht entdeckt man dabei ja seine neue Lieblingsband...

„Total Metal“ wird am Donnerstag, den 13. Februar im Kulturhuset Stadsteatern, Sergels Torg, 111 57 Stockholm eröffnet und läuft bis Sonntag, den 21. September. Weitere Informationen unter: https://kulturhusetstadsteatern.se

1Verner Panton: Meine Design-Philosophie,BÜROszene, Vol 47, Nrs. 1–2, 1995, unsere Übersetzung des deutschen Originals.

2ibid.