Es war einmal vor langer Zeit, da lebten in der Stadt Kassel zwei Brüder mit dem Namen Grimm. Der Legende nach reisten Jakob und Wilhelm, so lauteten die Vornamen der Brüder, nach Marburg, um dort reiche Anwälte zu werden. Aber anstatt ihre Zeit damit zu verbringen Gesetzestexte und Rechtsprechung zu studieren und zu lernen, wie man möglichst hohe Rechnungen schreibt, verbrachten die Brüder ihre Tage mit den Hexen, Königen, Königinnen und Elfen der nordischen Volkssagen. Die Bürger von Kassel waren verärgert, als sie erfuhren, was die Brüder trieben, und so versammelte sich eine große Gruppe, um sie bei ihrer Rückkehr in Empfang zu nehmen. „Warum verschwendet ihr eure Zeit mit diesem romantischen Blödsinn?“, wollten sie wissen, denn immerhin war ihnen der kulturelle Kontext jener Periode durchaus bekannt. „Das ist kein romantischer Blödsinn“, protestierten die Brüder, „diese Geschichten enthalten die Weisheiten der Generationen vor uns, Weisheiten, die wir längst vergessen haben, obwohl sie uns doch helfen könnten unsere Zeit besser zu verstehen und uns auf die Zukunft vorzubereiten.“

Und dann wurden sie vom Wolf gegessen.

Romantische Träumereien? Zeitgenössische Neuinterpretationen von Traditionen? Oder doch lediglich autonome Fahrzeuge und Apps, die einem sagen, wann man zu viel getrunken hat, oder wer die bösen Stiefschwestern unter den Social Media Nutzern sind? Welches Märchen der Zukunft präsentiert uns wohl die Kunsthochschule Kassel?

Während man die Geschichte der Kunsthochschule Kassel und der Académie de Peinture et de Sculpture de Cassel bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgen könnte, so ist sie im Prinzip eine Nachkriegs-Institution. 1946 wurde die ehemalige Kunstgewerbeschule unter dem Namen „Schule für Handwerk und Kunst“ neueröffnet – später gesellte sich außerdem die Werkakademie dazu, die eine Weiterführung der ehemaligen Kasseler Kunstschule war. 1960 schlossen sich die beiden Schulen unter dem Namen „Hochschule für Bildende Künste“ zusammen, bevor 1971 alle Einrichtungen in Kassel, die für die Weiterbildung vorgesehen waren, in der neugegründeten Gesamthochschule Kassel zusammengeführt wurden. Eine weitere Umgestaltung im Jahr 1997 führte zur Rekonfiguration der Studiengänge Kunst, Produktdesign, Visuelle Kommunikation, Kunstgeschichte und – erziehung in die teilautonome Kunsthochschule Kassel. Lediglich Architektur blieb ein Bestandteil der neuen Universität Kassel. Am Rande des Kasseler Karlsaue Parks und in großen Teilen vom Architekten Paul Friedrich Posenenske geplant, bietet die Kunsthochschule Kassel Grund- und Aufbaustudiengänge in den Fächern Kunstwissenschaft, Visuelle Kommunikation, Kunstpädagogik, Bildende Kunst, Designwissenschaften und Produktdesign an, wobei letzteres Fach Spezialisierungen in den Bereichen Industriedesign, Möbeldesign / Ausstellungsarchitektur und dem Design textiler Produkte anbietet.

Auf die Gefahr hin, die Bemühungen der Studierenden und Angestellten der Kunsthochschule gänzlich zu degradieren, muss man doch sagen, dass das Beste an der Schule die Designabteilung ist, die sich in einem quadratischen Gebäude befindet, was bedeutet, dass der Rundgang auch wirklich ein Rundgang ist – man läuft Runde um Runde um Runde. Man kann sich beim besten Willen nicht verlaufen, kann nichts verpassen – aber das Risiko, dass einem schwindelig wird, besteht dafür umso mehr. Deswegen ändern wir alle paar Sekunden die Richtung, und zwar nicht, wie manche böse Stimmen behaupten könnten, weil wir unzurechnungsfähig sind.

Was die Kurse angeht, die beim "Rundgang 2017" in Kassel im Fokus standen, so waren das zum einen die Basiskurse, die über die komplette Bandbreite hinweg belegt werden konnten, und zum anderen die Kurse innerhalb der Spezialisierungssemester, unter anderem auch „My Personal Collection“, der die Studierenden dazu aufforderte, einen Stuhl zu designen, der im Rahmen der documenta Ausstellung produziert und verkauft werden könnte. Die meisten waren dieser Herausforderung nicht gewachsen – das Ergebnis gleicht einer Sammlung von grotesken, fantasievollen und gänzlich unwahrscheinlichen Objekten, ganz so, wie man sie auch in einem Grimm’schen Märchen finden würde. Aber das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Sinn der Sache war es über Form, Funktionalität und Materialien nachzudenken. Etwas, das die Studierenden hoffentlich in den kommenden Semestern lernen werden.

In diesem Zusammenhang, und eigentlich grundsätzlich, ist es nicht nur wichtig was letztendlich produziert wurde, sondern auch welche Gedanken sich dahinter verbergen, wie man sich der Aufgabenstellung nähert, auf welchem Weg man zum Ergebnis gelangt ist, wie man die Entscheidungen, die man auf diesem Weg getroffen hat, begründet und auch, was man dabei lernt. Es wird keineswegs verlangt, dass Designstudenten markttaugliche Produkte oder Projekte entwerfen, sondern vielmehr, dass sie lernen, wie man Produkte designt, die eines Tages markttauglich sein können. Diese Herangehensweise macht es fast unmöglich, die Studentenarbeit zu vergleichen. Aber natürlich hält sie uns nicht davon ab, genau das zu tun.

Die Produktdesignklasse Ikonissimo rief die Studierenden des 3. Semesters dazu auf, eine etablierte Ikone in einem anderen Kontext neu zu interpretieren: „Paper Nap“ von Lisa Schreiber präsentiert eine Büroklammer, die so abstrahiert wurde, dass sie jetzt ein Lounge Stuhl ist. Mal ganz abgesehen davon, dass das Objekt äußerst ästhetisch ist, und das obwohl es nur auf Renderings existiert und somit ohne jegliche Proportionen oder Maßstab, ist „Paper Nap“ in vielerlei Hinsicht die erfreulichste Weiterführung einer Tradition von Möbeln aus gebogenen Stahlrohren. Mart Stam hatte seine Gasleitungen zur Inspiration, Marcel Breuer seine Lenkstangen und/oder die Junker-Flugzeuge, und Lisa Schreiber hat nun ihre Büroklammer. In allen Fällen ist die Herangehensweise ein minimalistischer, auf Beobachtungen basierter Abstraktionsprozess eines einfachen Projekts, aus dem etwas vergleichbar Einfaches geschaffen wird. Wenn „Paper Nap“ stabil und ausdauernd sein sollte, wenn seine strukturellen Schwachstellen so schwach sind wie sie scheinen, wenn es industriell gefertigt werden kann, wenn die Proportionen funktionieren, wenn ein geeignetes Material gefunden wird das eine lange Lebensdauer ermöglicht, dann bleiben keine Fragen mehr offen. Es ist zwar nur ein Projekt aus dem 3. Semester, aber ein durchaus durchdachtes.

Im Rahmen der Klasse Glasleuchte von Jakob Gebert und Kai Linke entstand “Kor”, dessen Charme auf seiner Einfachheit beruht. Oder zumindest seiner scheinbaren Einfachheit. Nicht viel mehr als ein illuminierter Kern, der sich in einer geblasenen Glaskugel befindet, präsentiert "Kor" – wir gehen mal davon aus, dass das nicht der Name irgendeiner Fantasyserie ist – eine Blase, deren Spitze eingeklemmt wurde: Ein einfacher Prozess, der nicht viel mehr erfordert als die Arbeit mit ein paar extra angefertigte Holzzangen, die dem Objekt seine liebenswert zierliche Form geben und dadurch nicht nur das Äußere elegant mit dem Inneren verbinden, sondern der Lampe auch eine ganz eigene Sympathie, Logik und Lebendigkeit verleihen.

Die Feststellung, dass Steckdosen in öffentlichen Räumen stets scheinbar willkürlich angebracht werden – oftmals in Fußbodennähe oder dunklen Ecken - gab den Auslöser für das Projekt von Maximilian. Er fragte sich warum das so ist, immerhin braucht man heutzutage, im Digitalzeitalter, doch permanent eine Steckdose und/oder eine Ladestation. Wo Steckdosen zur Standardausrüstung rund um jeden (privaten) Tisch gehören - ein Möbelstück, das durchaus flexibel in seinem Stellplatz ist, gehören Steckdosen rund um Tische in öffentlichen Räumen, sei es in Cafés, an Straßenbahnstationen, in Museen oder Bahnhöfen, immer noch dem prä-digitalen Zeitalter an. Die Lösung von Maximilian lautet: “Charger Table”. Und das ist eine durchaus elegante Lösung. So bietet die zentrale Säule Platz für Steckdosen und USB-Anschlüsse, ohne, dass diese auf den ersten Blick sichtbar sind. Dennoch weiß man, dass sie da sind. Man kann sich das so ähnlich vorstellen wie beim Hotdog Stand um die Ecke, wo man intuitiv weiß, wo genau sich Ketchup und Senf befinden. Auch wenn das vielleicht abwertend klingt, so ist es doch keineswegs so gemeint. Vielmehr bedeutet es, dass dieses Design vollkommen logisch ist. Und, dass es wichtig ist. Was etwas ist, das wir wirklich zu schätzen wissen: Es versucht nicht ein außergewöhnlicher Tisch zu sein, der die Steckdosen in einem Versuch, seine ursprüngliche Form beizubehalten oder gar ein künstlerisches Objekt darzustellen an seiner Unterseite versteckt, sondern vielmehr offen ausdrückt: Hier kannst du deinen Kaffee trinken und währenddessen dein Handy laden. Was freundlich und einladend ist, egal ob man dabei stehen oder sitzen möchte. Die Frage, die der "Charger Table“ nicht beantwortet, ist die, ob Cafés, Bahnhöfe, Museen etc. eine solche Möglichkeit vielleicht überhaupt nicht anbieten wollen.

Es ist eine universelle Wahrheit, dass ein Objekt mit mehr als einer Funktion immer einen gewissen Kompromiss eingehen muss. Eine Schlafcouch beispielsweise ist selten so bequem wie ein Bett oder ein Sofa es sind. Ähnlich verhält es sich mit dem "d52“ von Philipp Thomas – so sehr wir auch die Idee schätzen, ein paar einfache Stahlrohre um ein paar mühelose Kurven zu erweitern, so sehr wie die Einfachheit seiner Funktionalität anerkennen, so sehr wir die äußerliche Leichtigkeit und die Unaufdringlichkeit des Objekts würdigen, so sehr wir den Augenwink zu Heath Robinson’s „How to live in a flat“ für gut befinden: Man kann es letztlich doch lediglich als einen Stuhl mit einem Beistelltisch nutzen. Natürlich ist diese Lösung perfekt, wenn diese Idee in den jeweiligen Lebens- und Wohnstil passt und/oder dieser Stuhl immer gezielt an einer Stelle platziert wird. Wenn dem nicht der Fall ist, dann ist es wahrscheinlich besser, Stuhl und Tisch voneinander zu trennen. Wobei man natürlich beachten muss, dass der „d52“ im Rahmen der Klasse „In-between“ unter der Leitung von Jakob Gebert und Kai Linke designt wurde und sich als Entwurf nicht nur zwischen Stuhl und Tisch, sondern auch zwischen praktisch und unpraktisch befindet.

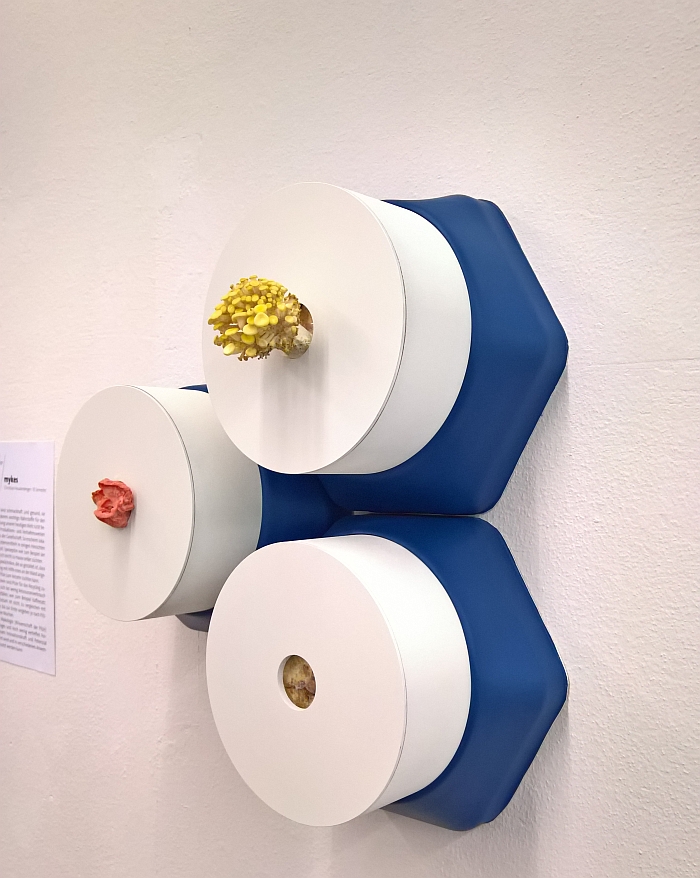

Wie jedermann weiß, muss man nur mit Mikroben arbeiten, um unsere volle Aufmerksamkeit zu erlangen. Wir können zwar nicht garantieren, dass es uns anspricht, aber wir werden zumindest versuchen, in Kontakt zu kommen. „mykes“ von Christian Freudenberger ist die Art von Objekt, mit der wir gut klarkommen. Auch wenn wir verbissen mit ihm diskutieren würden, ob Mykologie wirklich ein relativ junges, unerforschtes Feld ist. „mykes“ ist im Prinzip ein Wandgehäuse, in dem Pilze wachsen. Dabei nutzt es Haushaltsabfälle, zum Beispiel Kaffeegranulate, als Nährstoffboden für die Pilze, wodurch der Müll, zumindest teilweise, durchaus sinnvoll wiederverwendet wird. Der Charme des Systems, mal ganz abgesehen von den frischen Pilzen, ist, dass diese als dekoratives Element genutzt werden und somit eine ganz eigene Note in Räume bringt. Eine Note, die Pflanzen, Bäume und Büsche nicht mit sich bringen.

Laut Sanchir Kath ist das Projekt “Tercio” das Ergebnis eindringlicher Selbstreflektion und -analyse. Unter uns: Wir würden niemandem zumuten, das Ergebnis unserer Selbstanalyse zu zeigen. Wirklich nicht. In der Hoffnung, dass uns Sanchir vergibt, werden wir den Hintergrund des Projekts also einfach außer Acht lassen und uns dafür auf das Ergebnis fokussieren – das ist nämlich ein höchst augenfälliges, elegant selbstbewusstes und fast schon lächerlich einfaches modulierbares Regalsystem. Quadratisch angebrachte Stäbe formen eine Struktur, auf der Boxen verschiedener Größen und Formen angebracht wurden; Gewicht und Gegengewicht halten das Ensemble zusammen, während der Aufbau des Systems es möglich macht, dieses sowohl als Aufbewahrung als auch als Aufhängung zu nutzen. Und das in unendlich vielen Variationen. Die Rillen in den Boxen, die für die Konstruktion notwendig sind, verleihen dem Ganzen eine gewisse Verzierung und unterbrechen gleichzeitig die sonst so einfache, fast schon langweilige quadratische Konstruktion. Ob im Flur, in der Küche, im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, im Büro oder im Garten – das System kann wirklich überall genutzt werden. Bleibt nur eine Frage: Was könnte man daran nicht gut finden?

Alle Details zur Kunsthochschule Kassel unter: www.kunsthochschulekassel.de